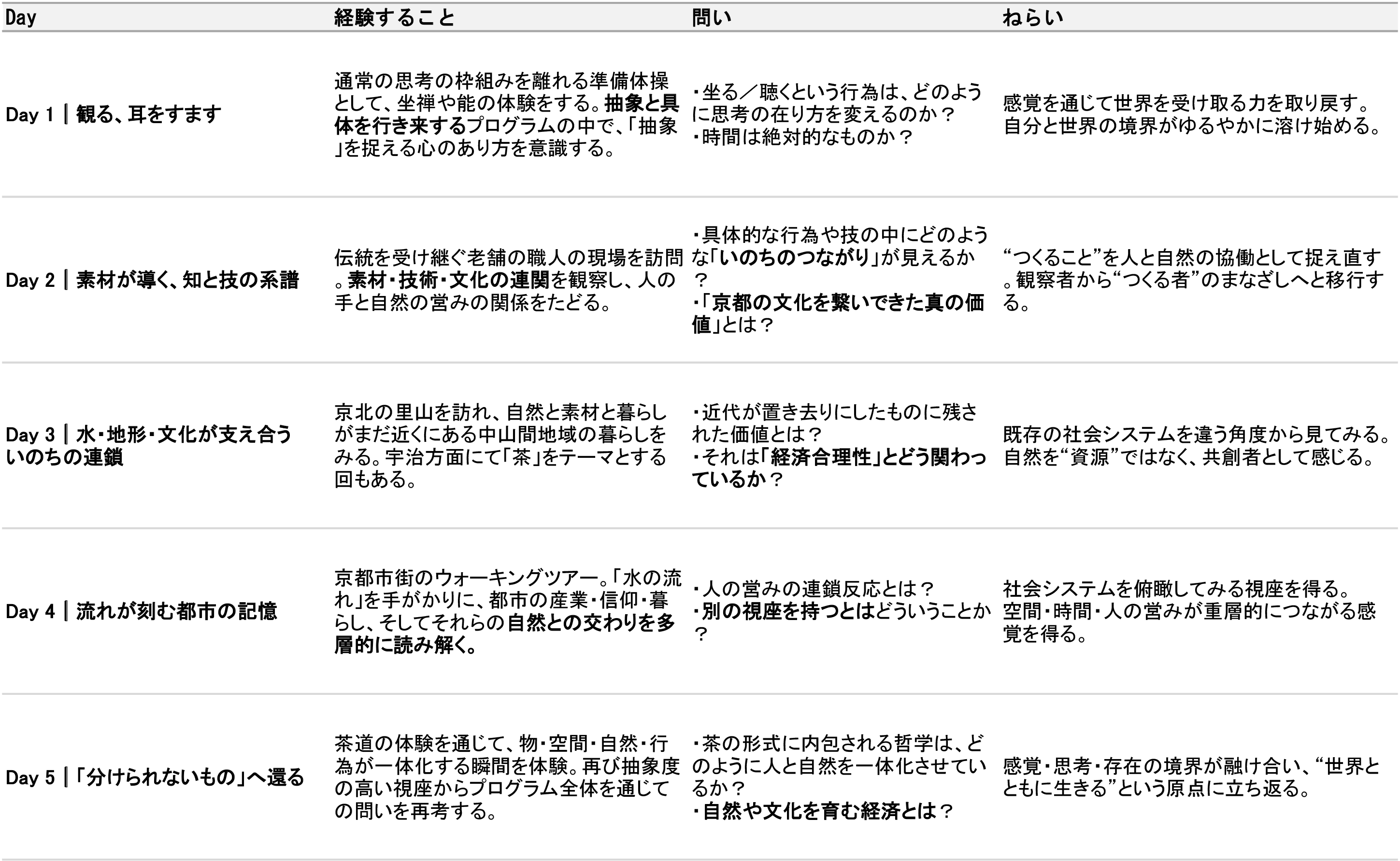

「水」を補助線として、京都の森・街・流通の背後にある文化的構造を読み解きます。工藝や伝統文化を担ってきた人びとの知恵にふれ、現代社会の固定化された視点をゆるめ、新たな視座を育むための、パースペクティブならではの学びの旅。

京の都は、周囲の山々や川、森といった自然資源の恩恵を受け、流通インフラが整備されたことにより富と知が集約し、文化が盛えてきました。このプログラムでは、伝統産業がいまも息づく京都の街なかから、かつて平安京を築くために木材が供給された京北の山間部へ、さらに奈良・京都・滋賀をつなぐ水陸交通の要衝として栄えた宇治の地域まで、流域を繋いだフィールドワークにより、都市と自然の関係性をたどります。私たちの経済活動を、自然の生態プロセスにとってポジティブなものへと変えていくためには、生態系の重要な単位である「流域」に基づいて世界を捉え直す視点が不可欠です。都市とその背後にある自然環境をつなぐ「流域」という枠組みを通じて、文化・産業・暮らしの背景にある地理的・歴史的な構造を読み解きます。

本ラーニングツアーでは、工芸・造園・茶道・芸能・仏教や神道といった異なる伝統に根ざした実践者との対話や、森や街でのガイドウォークを通じて、産業やインフラ、社会活動の形跡をダイナミックにつなぎ直します。こうした経験の積み重ねによって、参加者は自らの固定観念や視野の限界に気づき、哲学・歴史・経済・社会・生態といった分野を横断しながら、複雑に絡み合う世界を読み解く新たなまなざしを養います。近代の科学や産業によって定義されてきた「価値の指標」を問い直すためには、哲学や歴史、人類学など、人間の営みや問いから生まれた知(=人文知)が手がかりとなります。文化は、そうした知の軌跡を私たちに見えるかたちで示し、現代の合理性とは異なる価値のあり方を浮かび上がらせます。

本プログラムでは、実践者たちとの出会いや、身体を通じた触覚的な体験を、丁寧なファシリテーションによって繋いでいきます。それにより、単なる受動的な観察や表面的な消費を超えた、深い理解が育まれるよう設計されています。

これらの手法は、私たち自身が地域の研究機関との継続的な連携を通じて学んできている人類学におけるエスノグラフィー(民族誌的手法)に基づいています。また、環境教育やネイチャーガイドの分野で発展してきた「インタープリテーション(解説・通訳的手法)」を取り入れ、私たち独自のファシリテーション方法へと発展させています。

こうした手法と設計を通じて、単なる観光コンテンツとは決定的に異なる「見方」を育み、これまで見えていなかった世界のあり方が立ち現れることを目指しています。

「このプログラムでしか会えない人と出会い、行けない場所へ行く、そんな貴重な体験だと思います。四日間に渡り、各フィールドに身を置き、五感をフル回転させて様々に吸収します。少人数開催なため、体験の感想や学びの共有が参加者同士で頻繁に行われ、自社を超えた可能性大についても議論されます。伝統文化や、自然、都市に対する固定概念やバイアスに気が付き、次第に感覚も相対化されてゆきます。自身のセンサーが敏感になり、レンズが磨かれる感覚です。是非、プログラム内容を確認してみてください。そして体感してみてください。きっと、それぞれの気づきが沢山あると思います。」

「環境や社会情勢が急速に変化する中で、このプログラムは、人と人、人と自然との関わりの長い伝統を見つめ直し、私たちの日常の実践を問い直すための貴重な機会を与えてくれます。職人や経営者、アーティストなど、多様な人々から温かく迎えられる中で、深い哲学的洞察が生まれ、私たちは自分たちの習慣や行動の中に潜む、新たな側面に気づかされます。この体験は私にとって非常に刺激的で、私たちを結びつけ、持続的な意味をもたらすものは何かについて、多くの学びを得られるプログラムとして、誰にでも心からおすすめしたいです。」

「全体を通じて、非常に高い完成度で構成されたプログラムでした。チームは京都とその周縁の工芸文化を、他では得られない独自の視点から私たちに紹介してくれただけでなく、その手法を自身の実践や教育カリキュラムにどのように応用できるかまで、丁寧に導いてくれました。どの体験も緻密に編み上げられており、特定のひとつを際立たせるのが難しいほど、すべてが有機的に結びついた充実した内容でした。」

本プログラムは、個人参加のほか、企業や団体での研修プログラムとしてのカスタマイズ提供も可能です。

など、目的や対象に応じて柔軟に設計いたします。

以下のような形式で導入いただけます:

法人での導入をご検討の方は、以下のフォームよりお問い合わせください。

ご希望に応じて、オンライン面談にてご説明・ご提案いたします。

過去の具体的な実施例(日数・内容・講師陣)などは、面談時に共有させていただきます。